あなたが渋滞の原因かも。その3つの理由と防止の方法

「渋滞予報士」に聞いた、高速道路の渋滞を避けるコツとは

長期休暇を利用して、家族や友人との旅行や帰省にクルマを利用する人も多いはず。しかしゴールデンウィークやお盆、年末年始にとかく混雑するのが高速道路です。近年では渋滞のメカニズムを学術的・統計的に分析し、発生場所や時間を予測する技術が向上しています。そこで、NEXCO東日本で渋滞の分析を行っている「渋滞予報士」の方に、渋滞の発生原因や回避する方法について教えていただきました。

- 2023年04月20日

- 文:渡瀬基樹

- 写真:尾形和美

高速道路会社には渋滞予測の専門家がいる

鉄道や航空機を利用した移動と比較したときに、真っ先に挙げられるクルマ移動のデメリットは「渋滞」でしょう。特にゴールデンウィークやお盆、年末年始といった交通混雑期は所要時間が読めず、時間を大きくロスするケースも少なくありません。

しかし一口に渋滞といっても、その原因は事故や工事、交通集中などいくつかの種類があります。事故渋滞は突発的な事象が原因となることが多いため、回避することは難しいですが、工事に関しては期間や区間が予告されるようになったことで、事前に調べておけば避けやすくなりました。

新路線の開通や混雑箇所の車線付加、多発地点における注意喚起など、さまざまな対策が取られている交通集中による渋滞は、交通混雑期に関しては事故渋滞と同様に避けられないものと思われていました。しかし、渋滞が発生するメカニズムの分析が進められたことによって、渋滞する時間や場所などをある程度予測できるようになりました。

各高速道路会社には、こうした渋滞の予測を専門とする担当者が存在しています。NEXCO東日本では「渋滞予報士」、NEXCO中日本では「高速道路ドライブアドバイザー」、NEXCO西日本では「渋滞予測士」と呼ばれていて、いずれも地域の特性を熟知した「渋滞予測のプロ」です。

今回はNEXCO東日本 関東支社の渋滞予報士である 石垣博将さんに、交通集中による渋滞のメカニズムや、運転する上で注意するポイントを教えていただきました。

渋滞が発生しやすいポイントには、注意喚起の標識や表示板が設置されていることが多い。

「サグ」渋滞のメカニズムを理解しよう

「NEXCO東日本の関東支社管内では、全体の76%を交通集中による渋滞が占めています。インターチェンジ(IC)やジャンクション(JCT)などの合流部やトンネル、一般道路などから延びてくる『アクセス渋滞』など、渋滞の原因となるポイントはいくつかありますが、交通集中渋滞の約7割を占めるのが上り坂や『サグ』が原因の渋滞です。

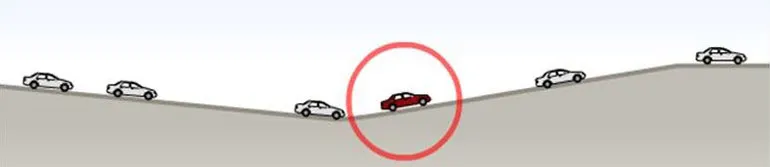

サグとは『たわみ』『たるみ』を意味する英語で、下り坂から上り坂への変化点のこと。左のイラストでは角度をやや誇張して描いていますが、実際は運転していても気づきにくい微妙な勾配の変化によって、渋滞が発生する場合があります。ドライバーが上り坂であることに気づかず、無意識のうちに速度低下することで後続車の車間距離が詰まります。さらにその後続車がブレーキを踏むことによって渋滞が発生していきます。

より多くのドライバーがサグでの速度低下に注意すれば、渋滞を減らすことができます。ぜひサグ渋滞のメカニズムを知っていただき、速度低下に注意した運転を心がけていただけるようお願い致します。

渋滞の発生しやすいサグや上り坂には、標識や速度回復表示板などを設置しています。『渋滞ポイント』『ここから上り坂』『速度低下に注意』といった表示がありましたら、無意識の速度低下に注意して下さい」

走行車線を走る「キープレフト」が大切

「このほかにも渋滞の発生を防ぐため、さまざまな取り組みを行っています。たとえば、東京湾アクアラインのアクアトンネルを木更津方面から川崎方面へと向かう場合、4%(100m進んだときに4m下がる勾配)の急な下り坂のあと、0.2%の緩い下り坂が続きます。トンネル中間点付近の『風の塔』からは0.2%の緩い上り坂となり、川崎浮島JCT付近ではふたたび4%の急な上り坂となっています。

勾配が変化する箇所では速度低下が起こりやすく、渋滞発生の原因となるため、ここに『ペースメーカーライト』を設置しました。壁面の青色のライトを一定の速さ(自由流時は80km/h、渋滞発生後は50km/h)で走っているように点灯するもので、無意識に光を追う心理を活用し、速度回復を促す取り組みです。

もう1つ。ドライバーの皆さんに知っていただきたいのが、渋滞の多くは追越車線から発生するということです。混雑してくると、少しでも早く進みたいという心理から、追越車線にクルマが集中して車線が均等に使われず、渋滞発生を早めます。追い越しの時以外は走行車線を走る『キープレフト』を心がけて下さい。

関越自動車道下りの東松山IC付近ではキープレフトを促進するため、左車線に約4kmにわたるグリーンラインを設置しています。ここは長い上り坂が続く、渋滞が発生しやすいポイントで、かつ追越車線の利用率が高い場所(46~50%が追越車線に集中)です。グリーンラインを設置した結果、第1走行車線の利用率が10%以上増加するなど、一定の効果をあげています」

「渋滞予報ガイド」はNEXCO東日本のSA・PAで配布しているほか、ホームページでPDF版をダウンロードできる。

渋滞予測を加味した経路検索を提供中

「このような渋滞対策を施しても、クルマを利用される方が多い大型連休などは渋滞が発生してしまいます。渋滞予測を行うことで、なるべく多くのドライバーの皆さんに混雑する日にちや時間帯を避けて、高速道路を利用していただきたいと考えています。

渋滞予測は過去3年分の渋滞実績をグラフ化して算出しています。2023年のゴールデンウィーク予測は、曜日配列が同じだった2017年、コロナ禍直前の2019年、高速道路ネットワーク網の状態が近い2022年の3年分をベースにしています。さらに事故などの交通障害や気象の影響など、1つ1つの渋滞を評価した上で補正しています。

この渋滞予測は、高速道路交通情報サイト『ドラとら(ドライブトラフィック)』やサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)などでご用意している『渋滞予報ガイド』でご覧いただくことが可能です。そして『ドラぷら』(スマートフォン・タブレットは『ドラぷらアプリ』)でルート検索すると、NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本が管轄するエリアの渋滞予測を加味した所要時間が自動的に計算されます。

さらに関越道、東京湾アクアライン、京葉道路の各上り線では、NTTドコモのネットワークを利用した『AI渋滞予知』を提供しています。携帯電話のネットワークから得られる当日の昼時点の人出(人口統計)をもとに、高速道路のどの区間に、どの程度の影響を与えるかを予測するもので、その日の14時以降の予測所要時間を13時に配信しています。

首都圏では北関東道や圏央道、外環道の開通で、目的地までの複数のルート選択が可能となってきています。高速道路を利用される前に最新の情報を確認して、交通状況に応じた最適なルートを選んでいただければと思います」

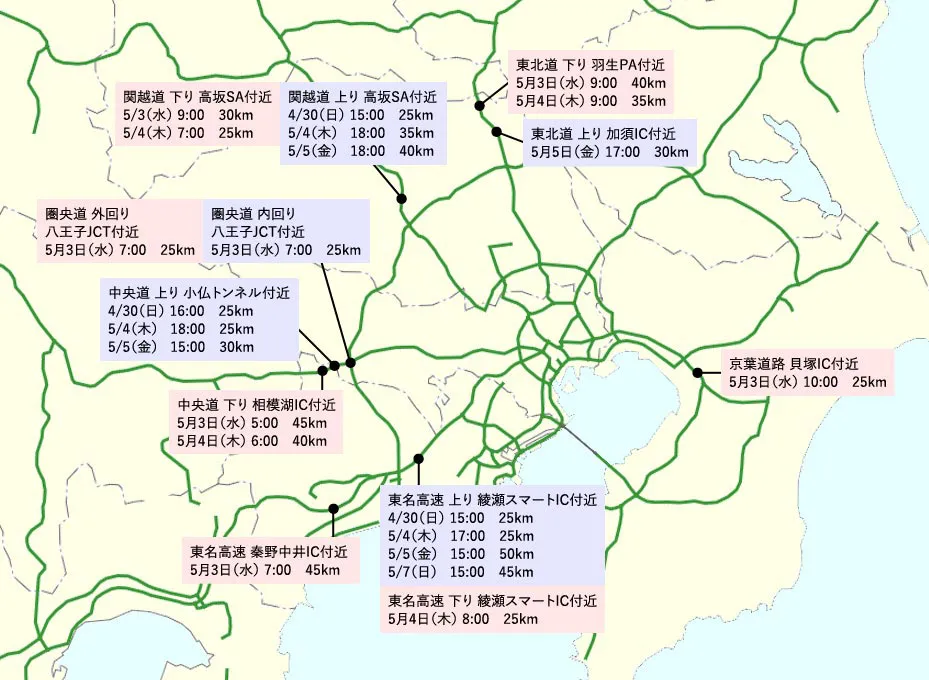

2023年ゴールデンウィークに

予想されるおもな渋滞発生箇所

(ピーク渋滞長25km以上)

- ※交通集中による渋滞のみを記載。場所は渋滞の先頭位置、日時はピークの時間、距離はピーク時の渋滞長を示す。