ヤナセとクルマとヒトのコト Vol.1

メルセデス・ベンツ歴35年のベテラン整備士が語る「ヤナセらしい」整備とは?

ヤナセの車は「信頼性」と「安心感」というキーワードで語られることが多い。この両者を担保するために、もっとも重要な役割を担っているのが、整備の現場を担当するメカニックだ。他社とヤナセの「現場」にはどういった違いがあるのだろうか。佐々木テクニカルマネージャーに、ヤナセならではの整備の秘訣について語ってもらった。

- 2022年06月23日

- 文:伊達軍曹

- 写真:安岡嘉

高校生の時に「自動車の整備」を一生の仕事にすると決めた

メルセデス・ベンツのメカニック歴は35年を越える佐々木。実は学生時代はGM車を扱うメカニックになるのが夢だった。

「高校生のとき、アルバイトをして買ったスクーターのキャブレターを自分で直してみたんです。でも分解してもう一度組み上げたら、エンジンがまったくかからなくなってしまった。仕方ないのでバイク屋さんまで引っ張っていったら、あっという間に直してくれたんですね。それがものすごく悔しかったのと同時に、『機械を直すのって面白そうだし、カッコいいな……』と思い、高校2年生のとき、自動車整備を一生の仕事にしようと決めました」

目標は、当時大好きだったアメリカ車、とりわけGM車を直せる敏腕メカニックになること。しかし佐々木が学校を卒業する頃、輸入車整備の求人はなかった。

「それでとりあえず一般の整備工場に就職して、系列のガソリンスタンドに配属されたんですね。そしてそのガソリンスタンドが芝浦にあったものですから、昼休みはいつも灯油の配送途中に、ヤナセの本社ショウルーム前でGM車を眺めながら弁当を食べていました」

いつの日か、ガラスの向こうでキラキラ輝いているコルベットやカマロを触るメカニックになりたいと思っていた佐々木青年。そして運命のその日、本当にたまたま、ヤナセ本社前に立っていた守衛さんに話かけてみた。「すみません。この会社って中途採用はしていないんですか?」と。いきなりそう聞かれた守衛さんも困ったと思うが、なんと彼は「うーん、わからないけど、ちょっと聞いてみますよ」と言ってくれた。

「そして人事部の人がわざわざ降りてきて、『入りたいの? じゃあ今度、履歴書を持ってきて』と言ってくれたんです。その後、面接を受けさせてもらい、採用していただいた――というのが、私のヤナセにおけるキャリアの始まりでした」

採用された佐々木青年は当然ながらGM部門への配属を希望した。だが「いや、君はメルセデスで」と言い渡され、その場では落胆したという。

「でも半年ほどメルセデスを触っていると――といっても新人ですから大したことはやってないのですが、それでも半年もすると『……メルセデスの整備って、すごく面白いな』と思うようになったんですよね」

高校2年生のときに「自動車の整備」を一生の仕事にすると決めた佐々木昭くん。その昭くんが昭青年となり、自動車ではなく「メルセデス・ベンツの整備」を、生涯の仕事にすると決めた瞬間だった。

基本を忘れず1台1台を丁寧に扱うことが「ヤナセイズム」

「現在は全国で10人のテクニカルマネージャーがいますが、当時は私が日本初にして唯一のテクニカルマネージャーでした。どんな仕事をしていくべきか、自分で決めるしかない。私は技術屋ですから、技術を通じて販売店をサポートしていくこと、そしてメーカー側との折衝を積極的にやってみました」

現在では新人研修も、佐々木が担当するミッションのひとつになっている。「ヤナセイズムの継承」という、非常に重要なミッションだ。だが、ふと思う。ヤナセイズム、つまり「ヤナセらしさ」とは何なのだろうか。ヤナセ以外にも星の数ほど存在する整備工場や販売店と、ヤナセは“ 何” が違うのだろうか?

「……難しい質問ですし、いろいろな答え方があるとは思います。言えるのは『1台1台の車に対して、ヤナセは昔から本当に丁寧に扱っている』ということでしょう」

整備のため入庫した顧客の車両のドアは、「バーン!」とは閉めず、そっと丁寧に閉める。インテリアやボディに付いた指紋は、必ず拭き取る。車内に乗り込む際、ビニールのシートカバーが少しでもズレていたら、必ず正しくカバーされる位置に直してから乗り込む。

「基本中の基本ですが、でもそんな基本をおろそかにしないようにと、私は諸先輩から教わり、現在も、新人にそう教えています。この『基本を忘れない』姿勢は、“ ヤナセらしさ” のひとつだと言っていいでしょうね」

たとえばホイールのナットを締め付けるとき。一般的には、作業を担当したメカニックに対して先輩メカニックが「トルクレンチで締めたか?」と聞き、後輩が「はい、締めました」と答えれば、その場は終わりになる場合が多い。だがヤナセの工場では、それで終わらない。

ヤナセの整備現場には「嘘がない」

「『はい、締めました』と言われても、ヤナセでは必ずこう聞くんですよ。『いくつで締めた?』と。そこで『はい、130Nmで締めました』などと、数値を即答できない人間は『嘘をついている』ことになります。面倒だからトルクレンチを使わなかったか、曖昧なトルクで締めたかということがわかってしまう。でもヤナセの若手は先輩から『いくつで締めた?』みたいな聞かれ方をして育ちますので、必ずちゃんと締めるんです。現場に嘘がないんですよ。それがヤナセの素晴らしいところだと、自画自賛したいですね」

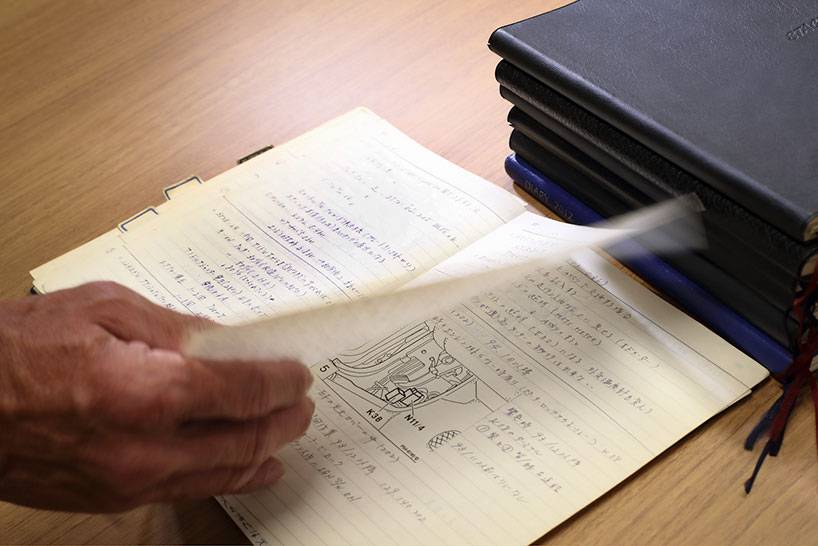

締め付けトルクを確認したあとは、必ず再締め付けをする。エンジンを降ろす際にも細かな手順が決められており、ボディ側の養生も徹底的に行われる。そして「とにかく徹底的にメモを取る」という習慣も、ヤナセの整備工場では昔から受け継がれている。

「先輩方からはさまざまなことを教えていただきましたが、『メモを取れ』ということも、そのひとつでした。細かな手順や数値、現場で気づいたことや気になったこと、あるいは『○○先輩が好きなパン』といった、どうでもいいこともメモったりしました(笑)。新人時代からのメモ帳は今も保管しています。全部で10冊ぐらいあるんじゃないかな?」

基本をおろそかにしないというヤナセイズムを叩き込まれ、そして今、若い世代にそのイズムを継承している佐々木が挙げる、もう1つの“ ヤナセらしさ” が「人と人とのコミュニケーションが密である」ということだ。

※写真ではマスクを外していますが、通常はすべての従業員がマスクを着用して業務を行っています。

仲間が助け合う絆の強さがヤナセの現場の強み

「同じ現場の従業員同士はもちろん、本社と現場。そして地域社会や取引先メーカーさんなどとのコミュニケーションを常に密にし、人間同士のお付き合いをしっかり構築する――というのが、ヤナセという会社のカラーであるような気がしますね。

車というのは機械ですが、それに乗るのは人間であり、それを直すのもまた人間です。そして人間というのは、自分ひとりの力や知識、経験にはどうしたって限界があるものです。しかし常日頃から、仕事というだけの枠を越えたコミュニケーションを周囲と取れていれば――自分だけでは解決できない何かがあったときでも、“ 仲間” が助けてくれるんです。

そういった、いわば“ コミュニケーションパワー” こそがヤナセの現場の強みであり、それがあるからこそ、長きにわたってお客さまからの信用を得られているのだと、私は思っています」

梁瀬長太郎が1915年(大正4年)に「梁瀨商會」を設立してから、今年で107年。この長きに渡る時間が、ヤナセをいわゆる老舗たらしめていると、一般的には思われているのかもしれない。

だがその時間は、ただ無為に過ごされたわけではない。「自己研鑽と基本をいつまでも忘れず、そして“ 人間” を大切にする」という人々が紡いできた時間だからこそ、その107年には意味と価値が宿ったのだ。